こんにちは。りょうこです。

小さく産まれた娘のはーちゃん(2021年現在5歳)は、発達に遅れがあり療育センターに通院しています。

中でも一番遅れていて心配なのは発語です。

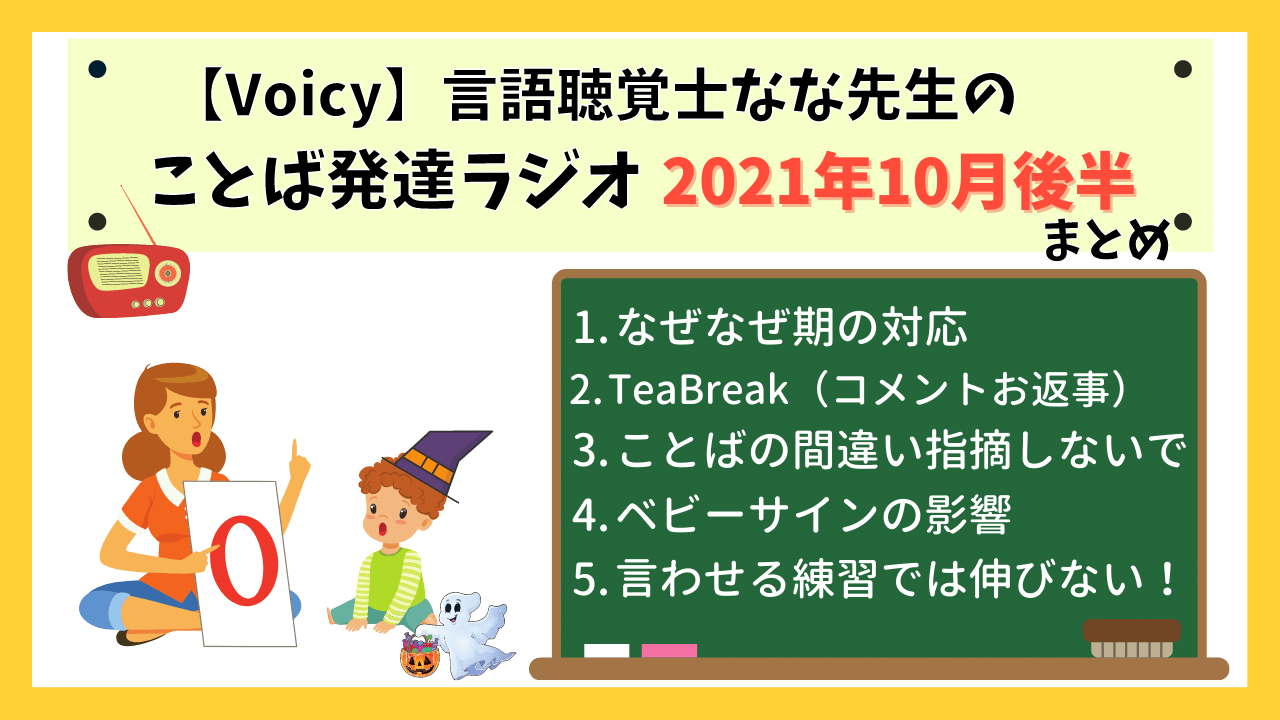

小児の発語について学ぶために聞いている小児発語のプロ【言語聴覚士なな先生】のVoicyチャンネル、2021年10月後半分のまとめです。

お話すべての書きおこしではなく、キーワードを書き留めていますので、詳しい内容、正しい内容は必ず本編を聞いて下さいね。

それでは、いってみよ~~

なな先生のことばの発達ラジオ 2021年10月分後半

2021/10/18 なんで?どうして?がいっぱい、「なぜなぜ期」どう対応する?

なになに期の後は、なぜなぜ期!忙しいときに発動すると大変ですよね。

今回は、なぜなぜ期への対応方法についてのお話です。

なぜなぜ期が始まるのは2歳~4歳ごろと幅がある。

前回のテーマ「なになに期」は語彙爆発と関係がある

→身の回りの物・人・生き物にはそれぞれ名前がついていて、どうやって呼んだらよいかが決まっているということへの発見は、子どもにとって大きな大きな発見。

ことばとことばのネットワークを網目のようにつなげていくのがなになに期。

なになに期から一段階進んだのが、なぜなぜ期

水道のじゃぐちをひねるとお水が出てきて、またひねると止まる

とっても不思議、どうして??

そんな疑問が浮かぶようになるのは、少し前の時間から少し先の時間まで注意を払うことができるようになったから。

少し長い時間の物事の変化を追うことができる、その心の動きが背景にありそう。

「なんで」は、因果関係のこと。「なに」よりも何段階も複雑な心の動き。

なぜなぜ期の対応方法

⇒ 思った通りに答えてあげればよい。うまい答え方にこだわらなくてもよい。

やってしまいがちその1:真剣に正しく答えすぎてしまう。

蛇口をひねるとお水がでるのは、お父さんが毎月水道代を払ってくれてるからで、水道会社が浄水場から水をウンヌンカンヌン

ぽっかーーーーん

お子さんの理解力に沿って、納得ができる答えをしましょう。

やってしまいがちその2:質問の形の隠れた不満に気づかない

なんでー、なんでお風呂入らないといけないのー

一日遊んで、汚れてるでしょ!

お風呂入らないと汚れたままだよ!!

それでは子どもの気持ちが収まらない。

質問の形を取っているが、「嫌だ」という意思表示の場合がある。

お風呂にはいったら楽しいおもちゃが待ってるよーなど、モチベーションを高めるような声かけのほうがよさそう。

その場で答えられない難しい質問も多い。

疑問を持ったこと自体をほめてあげる、疑問を持ったこと自体が素晴らしことという共感を示すことでもよいでしょう。

「そうだね、どうしてだろうね、確かに不思議だねー。」

「とってもいい疑問だねー」と共感していると、

子どものほうから「〇〇だからじゃなぁい?」というやり取りになることもありますね。

なになに期のあとには、なぜなぜ期がくるのね。

お話が難しいはーちゃんはまだだけど、たっくんはずーっとなぜなぜ期かも…

知りたいことがいっぱいあるんだよ!

はーちゃんになぜなぜ期がきたらぼくもこたえてあげるよ

2021/10/21 -TeaBreak- 傾聴態度が整ってない(コメントお返事)

なな先生が2ヶ月Voicyを続けてこられたなかで届いたコメントへのお返事回です。

冒頭の雑談のなかで、なな先生の日常(お仕事)の話もあり興味深いです。

同じSTさんや学校の先生からのコメントが多い印象ですね。

- Q新人のSTです。グレーの子が多く傾聴態度が整っていない子への対応はどうすればよいでしょうか?

- A

お子さんがやりたいことにつきあってくれないというのは必ずぶつかる壁ですよね。

でも、傾聴態度が整うということは、リハビリ卒業、リハビリの必要性がなくなるということですね。傾聴態度が整っていないからリハビリにきていると考えてみましょう。

なな先生のアドバイス

自分の力を信じすぎず、あらゆる手段を使う。

- その場にいる大人の力をすべて使う(同席している保護者や他のスタッフなど)

- 環境整備(床に足がついているか。そもそも椅子に座る必要がある。)

- 教材(市販教材にいろいろ試してみる)

- データ、記録をとっておく。ご家庭の協力も借りる。

2021/10/24 ことばの間違い、指摘してもいいのはいつから?

子どもがことばを間違ったときに指摘しても良いのか、指摘してもよい時期はあるのかというお話です

間違いにもいろいろある

- 呼び名の誤り(ねこと犬(わんわん)と呼ぶ等)

- 音の間違い、不明瞭(ジュースをジュ、うさぎさんをうしゃぎしゃん等)

- 文法の誤り(やらせてくれたをやらせてあげた等)

- 助詞の誤り(助詞を抜かして話す、誤った助詞を使用する)

誤りを指摘しても良いか、いつから指摘して良いか。

⇒言語聴覚士的正解は

間違えを指摘せずに、正解を伝える。

- (ネコを指さして)あ、わんわん!

⇒ うん、ネコちゃんだねー - (うさぎを指さして)あ、うしゃぎしゃん!

⇒ ほんとだー、うさぎさんだね - ぼくをりんごをたべるー

⇒ そうだねー、○○くんがリンゴを食べるんだね

など

子どもには間違えなければいけない時期がある。

間違えを繰り返しながら正しいことばの使い方を身につける。

トライアンドエラーのトライの数(試行数)が大事。(試行数)。

間違いを恐れるあまりチャレンジできない・怒られることを恐れてのびのび挑戦できないということは避けたい。

学習の時期によって例外がある:

- 初期

- 使い始めで間違えて当たり前の時期。

子ども本人も間違えていることに気づいていない。

わざわざ指摘していると話が進まなくなり、お話に集中したほうがメリットが多いので、指摘はしない。 - 中期

- 学習がだんだん進んでいき、間違えを少しずつ直していく時期。

子ども本人が間違えていることへの気付きが出てくる。

ん?と聞き返すと、直そうとする様子が見られるようになる。

気付きがあるかを確認しながら、正解を伝えていく - 終盤

- 獲得はできているが、ついうっかり間違えてしまう時期。ケアレスミス。

間違えを教えてあげてよい時期。

メタ的な視点(客観的に見られる視点)が持てるようになると、能力の獲得が早くなる。

例えば、「うしゃぎしゃん」と言ってしまう子が、「ぼくは、うさぎさんのなかの”さ”を”しゃ”と言ってしまうんだな」と気づくというような。

自分で気づけなくても、周りからの補助で気づくこともできる。

楽しく学び続けた先に手助け無くできるようになる、だんだん手助けを減らしていって最終的に自立できることが大事。

それには、周りの人がトライアンドラーの過程を見守り、基本的には見守るけど、ちょっとだけ助けるという塩梅が大切。

子どもが「自分の力でできたぞ」と感じてもらう関わりをしていきましょう。

はーちゃんは、まだまだ初期。

間違いの指摘ばかりされてると、おしゃべりするのが嫌になってしまうね。のびのびとお話させてあげよう。

間違えてもいいから、お話したいって気持ちになってもらいたいよねー

2021/10/27 ことばが遅いのはベビーサインのせい?

ことばが遅いのは、赤ちゃんの頃にベビーサインをやったからではないかという疑問に答える回です。

回答としては「違いますよ!」ということで安心しています。

子どものことばがなかなか出なくて心配しています。

赤ちゃんの頃にベビーサインを取り入れていたのですが、そのせいでしょうか。

⇒ たまに言われることではあるが、根拠はない。

世の中には、聴覚障害があり手話を使う両親から健聴の子どもが生まれることがある。そのような子は、手話と言葉のバイリンガルになる。

また、家庭ではベビーサインで使っている言葉よりも、声かけしている言葉数のほうがずっと多いはずなので、ベビーサインの影響を大きく見る必要はない。

言語能力の発達の一貫で、身振りでコミュニケーションをすることは良いこととして推奨されている。

お話する前に指差しするようになることが多い。指差し以外にも、バイバイ(手を振る)、ぱちぱち(手をたたく)、はーい(手を挙げる)という身振りを先に獲得するという状況はよくある。

身振りによるコミュニケーションは、コミュニケーションの楽しさをお喋りする前から体験できるということ。

×ベビーサインを覚えたから、言葉が遅い

というのは、因果関係が逆。

○言葉の力が弱いから、ベビーサインでコミュニケーションを取ろうとしている

と考える。

コミュニケーションを取りたいという気持ちの表れであり、言葉の理解が進んでいる。おしゃべりももうじき始まるはず。

考えられる言葉の力の弱さ

- 声を出す、ことばをお喋りする運動面の弱さ

- 耳で音をとらえ、寄せて言ってみる(マネをする)力の弱さ

できること

- 今使っている身振りサインを辞めさせることはしない

- お話が難しいから身振りサインをつかっていると理解する

- 伝わった嬉しい楽しいという体験を積ませてあげる

- 親が身振りをするときは、あわせて声を足して言ってあげる

はーちゃんはベビーサインはやっていないけど、気がついたらジェスチャーを使うようになっているよね

絵本とか、おうちとか、ねんねとかだね

伝わって嬉しいという体験がたくさんあったんじゃないかなー

2021/10/30 言わせる練習ではことばは伸びない!

○○って言ってみて!と言わせるような練習では、ことばは伸びないよというお話です。

え、そうなの??ではどうすればよいのでしょう。

言わせる事で伸ばせる力と伸ばせない力がある

言葉は頭のなか(言語野+複数の脳の領域)にあり、外側から強制的に動かすことは難しい

⇒子どもが自分の意思で言わないと意味がない

言葉の意味がわかっていなくてもオウム返しで言葉を言うことはできるが、意味をわかって使わないと獲得できないということ

言語訓練では、極力自分で言ってもらえるような状況を用意する

例:お人形に食べ物を近づけて「○○ちゃんはりんごを…(じっと待つ)」「たべるー!」

狙った言葉を自分で言った体になるようにあれやこれや手を使って促す。

お人形でロールプレイングしたり、イラストを使用するなど工夫が必要

○○って言ってごらんという学習が効果的な段階の子どももいる。

⇒ 学習後期の応用が利く段階の子ども。

「食べる」は獲得していてバリエーションとして「飲む」も覚えたいというような場合など。

ことばの獲得初期においては、強制的に言わせる練習では学べないことがある。

⇒ どんな意味や役割を持つ語彙なのかということが頭の中に組み込んでいけない

⇒ ことばを使うシチュエーション・状況がわからない

例:「ただいまー」「おかえりー」

迎えた側なのに「ただいまー」と言ってしまう。

もちろん子どものほうから「マネしたいから言ってみてー」というリクエストがあったときは、かなえてあげましょう。

はーちゃんは、いつも自分が言われるからか、自分が帰ってきたときにも「おかえりー」ってずっと言ってたよね

状況によって使い分けることばってむずかしいんだね

まとめ

2021年10月後半の放送は5本でした。

どれも20分弱で聞ける内容です。

Voicyはチャプター割がしてあったり、聞き取れるくらいの早回し(1.2倍~)で再生する機能もありますので、ぜひ先生の優しい生声を聞いてみてくださいね!

コメント