こんにちは。知的障害のある発語ゆっくりな娘を育てるIT系ワーママのりょうこです。

小さく産まれた娘のはーちゃん(2022年現在6歳)ですが、一番遅れていて心配なのは発語です。

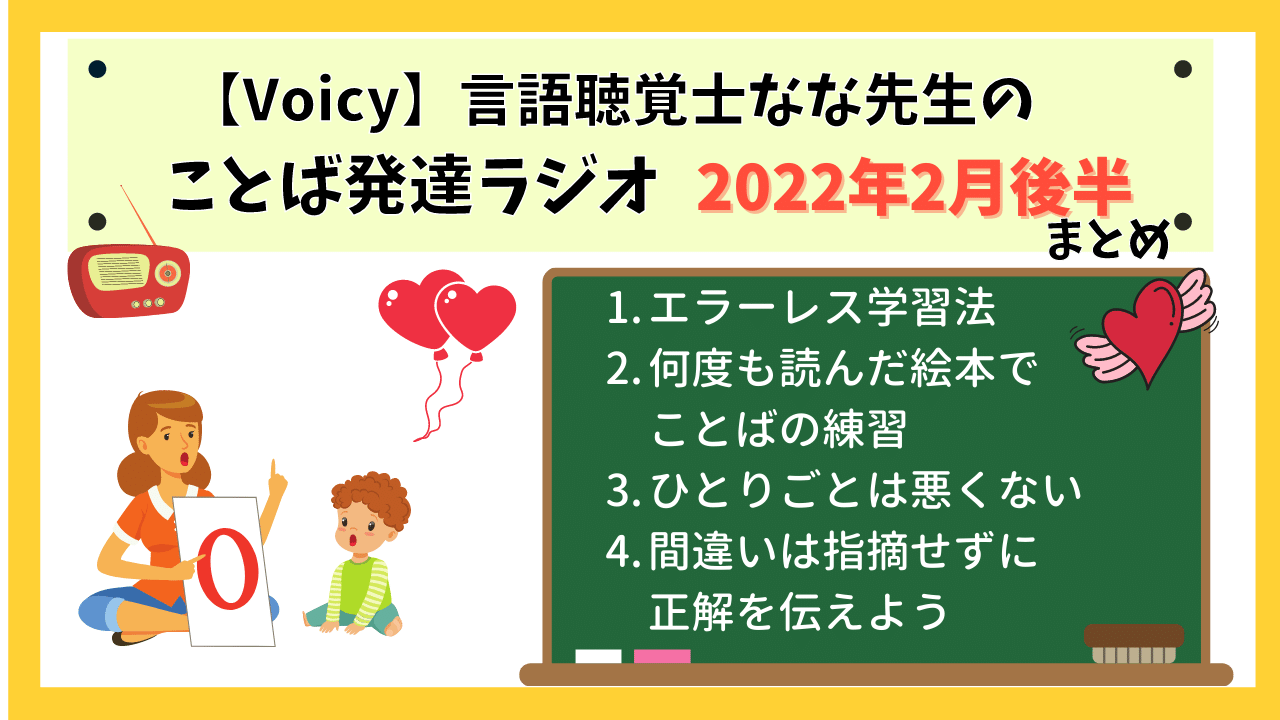

小児の発語について学ぶために聞いている小児発語のプロ【言語聴覚士なな先生】のVoicyチャンネルの2022年2月分後半をまとめました。

なお、本まとめ記事は、娘と同じように発語に遅れがあるがなかなかSTさんに診てもらえない、ことばの力を育むために具体的に何をすればよいかわからないご家族へのヒントになればと作成しています。先生の近況やご挨拶、同業のSTさん向けの内容の回、冒頭のチャプターなどは本記事では省略しています(ぜひお時間あるときに直接聞いていただければ嬉しいです)。

お話すべての書きおこしではなく、キーワードを書き留めていますので、詳しい内容、正しい内容は必ず本編を聞いて下さいね。 やさしい声と語り口で聞いているだけで癒やされます。

それでは、いってみよ~~

なな先生のことばの発達ラジオ 2022年2月分後半

2022/2/17 失敗はなるべくせずに学んだほうがいい?

今回は、エラーレス学習のお話です。

失敗しないように課題を調整しながら成功体験を積み重ねていく学習方法だそうです。

なにか新しい課題に取り組むとき

失敗や間違いを繰り返しながらその経験を糧にして成長していくという一般的な話がある。

一方で、失敗をなるべく経験させない方が良いという考え方がある。

後者を発達心理学の1つの用語、エラーレス学習法という。

どちらが優れていくということではなく、お子さんの状況や取り組む課題の得手不得手にあわせて選んでいけばよいと思う。

新しい物を学ぶときに、失敗しないような課題を調整して用意して「できたー」という達成感をあたえる方法。全部正解するような問題設定をしてあげる。

徐々に問題の難易度を上げていくが、難しくしていくスピードも急激にあげるのではなく、段階的に階段状に調整していく。

お子さんがどのくらい失敗でも頑張り続けられるかを見極めながら、問題の難易度を調整していく。

最初は成功体験を増やして、上手く行くイメージができていれば、だんだん失敗の回数が増えていっても頑張れるようになるということもある。

最終的には普段の生活で起こりうる難易度に近づけていくのが目標。

エラーレス学習法が向いているジャンルの例

わかりやすいところで:ダンスの練習

- 前にお手本の人がいる。タイミングよく声かけもある。

→ヒントがたくさんある状態で、踊りきれるという成功体験を積む - 徐々にヒントを減らしていく(声かけを減らす、前に人がいないなど)

- 1人だけで踊れるようになる

→目標達成!ゴール!!

ことばの練習では:あいさつの練習

- 大人が横で一緒に言ってあげる

→「おはよう!」言えた!相手に伝わった! - 大人が後ろから小さい声で一緒に言う

- 大人は目配せや、「あれ?なんていうんだっけ?」とうながしだけにする。

- 子ども1人でチャンスを逃さず言える

→目標達成!ゴール!!

得意な分野ならば失敗しても頑張れるかもしれない

苦手な分野だと、初手で失敗するとくじけてしまうかもしれない。頑張った末にたどり着ける場所をみずに終わってしまうかもしれない。

子どもの性格や得意分野・苦手分野をよくよく見極めながらやっていきましょうというお話と思いました!

ゲームならクリアが難しいステージも何回でもチャレンジできるけど、

算数のプリントはやだなー

2022/2/20 何度も読んでる絵本でことばの練習をする方法

今回は、何度も読んでいる絵本をことばの練習に使う2つの方法のお話です。

娘はノンタンが大好きで繰り返し読んでいるので、この放送の方法を試してみようと思います!

子どもが何度も同じ絵本を読んでほしいと持ってくるのはよくあること

「興味の偏りがある」「関心の幅が狭い」等、ネガティブになることはない

ただし、問題が1つ →「大人が飽きちゃう、疲れちゃう」

飽きるほど読んだ本で、大人も楽しみながらことばの練習ができる2つの方法

1. 絵本の台詞の続きを言ってもらう

一緒に絵本を見ながら、台詞を途中まで言って子どもが続きを言うのを待ってみる。

とうとうかぶがー?…(待)

ぬけましたー!!

ノンタン、ボール??…(待)

まてまてまてーー!!

コツ

・内容を暗記するほど何度も繰り返し読んでいる絵本を使う

・繰り返し同じフレーズが登場する絵本を使う

子どもは絵本の読み聞かせに参加できて楽しい

「ちょっとだけ先が予測できる」というのは子どもにとって楽しいもの。

2. ページをめくる前に続きを言ってもらう

ページをめくる前、次の絵を見る前に子どものこどばで説明してもらう。

このあとどうなると思う??…(待)

みーんなおみずにおちちゃうのー!!

この方法で練習できること:

目の前にないものを、ことばで説明する力をつけることができる。

→ ことばで説明するためには、頭でイメージできている必要がある。

→ 繰り返し見ていた本ならば、絵が頭のなかでイメージしやすい。

同じフレーズがたくさんでてくる絵本ってたくさんあるよね。

例に出てきた「おおきなかぶ」とか、ノンタンは使いやすそう。

ノンタン、ないしょないしょーー

2022/2/23 ひとりごとはやめさせたほうがいい?

今回は、子どものひとりごとのお話です。

ひとり遊びしながらずーっとしゃべってることって確かにありますね

うちの子はひとりあそびをしているとき、相手がいないのにずーっとひとりでおしゃべりしているんです。

これってどうなんでしょう??

ひとりごと(独語)=自閉症スペクトラムの特徴の一つとして知られるようになってから、この相談を聞くようになった。

ここで言う「ひとりごと」は、エコラリア(オウム返し)とは違う。

時間が経ってから、前に言われたことと同じことをオウム返しする「遅延エコラリア」もひとりごとのように見えることがある。

遅延エコラリア例:

園で「おいすに座って手はお膝」と先生に言われた

⇒家に帰ってからふいに「おいすに座って手はお膝」と口にする

心配しているのはどちらなのかを整理すると良い。

ひとりごとはありふれたこと。どんな子どもにもひとりごとをたくさん言う時期がある。

ひとりごとがよく見られる時期:就学前の4~6, 7歳くらい

ひとりごとをたくさん言う=思考がダダもれの時期

そうだここに道をつくってみよう、電車をとおすぞ!あれーうまくいかないなー。

今度は電車を上から落としてみよう。線路に乗っかるかな?えーい!

わー失敗だー!

大人は、成長の過程で頭の中と外をわけることができるようになっている。

専門用語では

内言:頭のなか。声に出さず、思考につかうことば

外言:声に出して、他者とのコミュニケーションに使われることば

思考がダダ漏れの状態 ⇒ 内言の外言化(ないげんのがいげんか)

ひとりごとは、思考力が育ってきているサイン。

考える力、言語化する力、疑問をもつ力

よくないことというのは勘違い。むやみに辞めさせることはない。

はーちゃんもおしゃべりしながらひとりで延々と遊んでいるよね。

おはなしの練習なのかなと思ってたけど、考える力にも関係しているんだって!すごいね!

2022/2/26 間違いを指摘せず、正解を伝えて!

今回は、子どもの言い間違いに対応する際ののお話です。

専門用語では「リキャスト」というそうです。

子どもがことばや発音の間違いをしたとき、「ちがうよ!」と指摘せず正解を伝える方法がある。

専門用語では、「リキャスト」というアプローチ。

指摘するのではなく、正解をさりげなく耳に入れるという方法。

正しい音を聞くという経験を詰ませてあげる。

自然な会話のなかで、さりげなく正しい言い方を伝えること

(くまさんのぬいぐるみを見ながら)だーだー、じゃじゃじゃ

そうだねー、くまさんだねー

(ぬいぐるみを指さして)あ!あ!あ!

取ってほしいんだねー、はいどうぞー

子ども言ったことばをリキャストしたうえで、こちらのことばも添える。

発音のリキャスト

でんちゃ!!

そうだねー、でんしゃ、楽しいねー

正しい「しゃ」の音をつかって、リキャストする。(放送での紹介は「うちゃぎちゃん」→「うさぎさん」でした)

リキャストをしないとどうなるか:

正解を言わず、間違えをスルーしてしまう

そうだねー、速くて楽しいねー

介入・指導を入れる

ちがうでしょ!でんしゃでしょ。で・ん・しゃ!!

もう一度言ってごらん!!

ぜひ間をとりましょう

リキャスト応用編

ままをーぼうしーかぶるー

そうだね、ままがぁ、ぼうしをぉ、かぶるよねー

正しい助詞をつかって正解の状態で返してあげるようなとき、少しわざとらしく強調して言ってみる。

解説をくわえるところまではいかないが、表情や抑揚をつかって強調してマークするという方法。

子どもは、何度も違う違うと言われると嫌になってしまう。

ポジティブな学びが長続きの秘訣。

確かに違う違うって何度も言われたらいやになっちゃうよね。

英語の授業でそれをやられたら、もう英語なんて話さない!ってなるかも。

正しい言い方を何度も聞かせてあげるのが大事なんだね!

まとめ: 2022年2月後半の放送4本をご紹介しました

2022年2月後半の放送は4本でした。

エラーレス学習法、読み慣れた絵本でことばの練習をする方法、ひとりごとは悪いことではない、間違いは指摘せずに正解を伝えるについての情報がありました。

発語が不明瞭な娘との対話ですぐ「それはちがうよ」と言ってしまっていたので、子が間違えたときの対応方法はすぐに実践できるよい学びになりました。

どれも10~20分聞ける内容です。

Voicyはチャプター割がしてあったり、聞き取れるくらいの早回し(1.2倍~)で再生する機能もありますので、ぜひ先生の優しい生声を聞いてみてくださいね!

コメント