こんにちは。知的障害のある発語ゆっくりな娘を育てるIT系ワーママのりょうこです。

小さく産まれた娘のはーちゃん(2022年現在6歳)ですが、一番遅れていて心配なのは発語です。

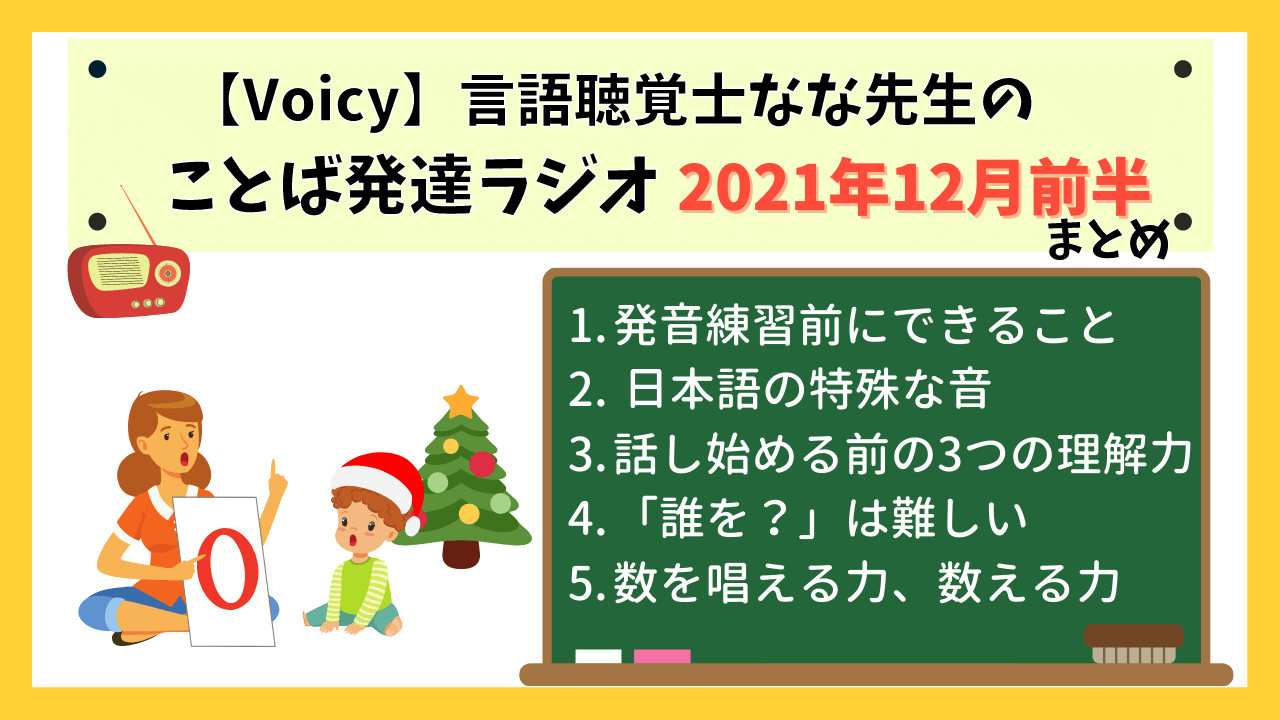

小児の発語について学ぶために聞いている小児発語のプロ【言語聴覚士なな先生】のVoicyチャンネルの2021年12月分前半をまとめました。

お話すべての書きおこしではなく、キーワードを書き留めていますので、詳しい内容、正しい内容は必ず本編を聞いて下さいね。 やさしい声と語り口で聞いているだけで癒やされます。

それでは、いってみよ~~

なな先生のことばの発達ラジオ 2021年12月分前半

2021/12/2 発音練習はまだ早いと言われたけれどできることを知りたい

今回は、発音練習に進むための前準備のお話です。

発音が不明瞭でSTの先生に相談にのってもらう前に、まだすべきこと、できることがあるようですよ。

おしゃべりし始めたのは良いのですが、滑舌が悪いのかなかなか明瞭におしゃべりできません。発音はSTさんが指導してくれると聞きました。

うちの子も診てもらえますか?

おしゃべりし始めのお子さんには下記のような発音のお悩みがよくある。

- 両親など親しい人ならわかるけど、おじいちゃんおばあちゃんくらいになるとわからない

- 担任の先生には伝わるけど、いつも接していない先生には伝わらない

- 音(子音・母音)がぽろぽろ抜けてしまって、何をいっているかわからない

- 口が小さくて、もごもごおしゃべり

ことばの発達には順番がある。発達の進むスピードは個人差があるが順番は同じ。

- ことばの数が少しずつ増えていく

- 文でおしゃべりする

- 明瞭におしゃべりする、正しい発音でおしゃべりする

第2段階の「2語文3語文でおしゃべりしている子ども」には発音練習はしない。

よく知っている相手に伝わっているならば、大丈夫。

優先順位が重要:

ことばの数(語彙)や、文でのおしゃべりの力をつける。

発音を明瞭に話すことはあとまわしでよい。

ピラミッドの土台から積み上げていき、最後に発音の力が乗るイメージ。

土台として必要な力がふたつある:

- 運動の力

口周りの運動能力、唇、あご、ほっぺた、鼻(鼻腔)、喉(声帯)の力を協調してつかえる力 - 音韻能力

音を頭の中でイメージする力。頭のなかで言葉を唱えること。

はっきりしゃべろうと思ったときは、頭のなかで唱えることをやっている。

電話番号など一時的に覚えておく必要があることばをあたまのなかでキープしておくことができる。

はきはきしゃべるには音韻能力が必要

発音のことを気にした方がよい目安(二語文、三語文の時期):

一番大切な目安は、子どもが自分の言いたいことが伝わるかどうか。

周りの大人が推測していると思うが、推測で伝わるのであれば特別考えなくてもよい。

OKな例:「おしゃかなしゃん」⇒「おさかなさん」と言っているとわかる

何を言っているのか大人が推測してもわからない、会話が成立しない。

⇒STの支援を検討すると良い。

※就学直前・年長さんくらいで大人が推測しないとわからないのであればちょっと遅いので、やはりSTの検討が必要。

発音の土台を育てる方法

運動の力の育て方:

- ごはんをしっかりお口を使って食べる

まる飲みしていないか。かじりとりできるか。もぐもぐごっくんできているか。 - 舌を使う遊びをする

あっかんべー、変顔遊びなど - オノマトペ、擬音で遊んでみる

とんとん、じゅーじゅー、ごしごし、ぎったんばったんなど

音韻能力の育て方:

- 基本的には、普段の会話を丁寧にしていくことで、背後で育つもの

- 遊びうた(ずいずいずっころばしなど)は、拍にあわせて音を入れ込む、リズムに乗せる練習になる。

発語不明瞭は、まさにはーちゃんの課題そのもの。しかも年長さん。

STさんには診ていただいているけど、卒園と同時にSTさん終了してしまうのよ…(切実)

ぼくははーちゃんの言ってることよくわかるよ!

にぃにぃだぁーいすき♪

2021/12/5 ニガテを残しやすい日本語の特殊な音??

今回は、日本語の特殊な音3つについてのお話です。

おしゃべりが苦手な子が何が苦手なのかを把握するとき、知識としてあるかないかは大違いと思いました!

子どもが苦手に感じやすい日本語の音として「特殊音節」のなかの3つがある

- 1:「ん」

- 「ん」を使うことばは、パン、パンダ、りんごなど子どもの身近にもたくさんある。

panは英語では1つの音、1音節としてとらえられる。

日本語では「パ」「ン」の2つの音で出来ているととらえられる。

外国語と比べて日本語の「ん」は特殊なうえ、日本語の音の種類のなかでも特殊。

日本語は基本的に母音または母音+子音の組み合わせでできている。

しかし、「ん」は唯一子音のみでできている音。

そのため、「ん」をうまくとらえられていない子がいる。

「りんご」を「ごー」や「りごー」ととらえてしまう。 - 2:「っ」(小さいつ)。促音。

- 例:はっぱ、ぽっけなど

「っ」の間は1拍数え、音のない無音の時間が流れている。

日本語の他の音にはなく特殊。

「つまる音」と解説されることが多い。

難聴のお子さんや音韻意識の弱いお子さんは概念的につかめなかったり、「っ」を抜いてしまう場合がある

「はっぱ」を「はば」のように小さい音をリズムで表せない

書くときに「っ」を抜かして書いてしまう - 3:「-」伸ばす音。長音。

- 例:ボール、ドクターイエロー

音一拍分の長さ。

伸ばす長さがうまくつかめず「ドクタイエロ」になったり、音読のときに「ドクタアアイエロオオ」のようになったりする子がいる。

また「ー」を使わなくても、伸ばすこともある。

例:おかあさん(発音はおかーさん)、ひこうき(発音はひこーき)

実際に発している音と各文字が一致していない。日本語の難しい特徴。

実は特殊音節にはもう一つ、拗音(ちゃちゅちょにゃにゅにょなど)もある。

2つの文字で表されるが音は1つになる。

拗音は読み書きの時に難しさがあるが、発音のときの難しさはそれほど大きくない。

普通につかっているけれど、日本語として特殊で難しい音があるって知らなかったわ。

はーちゃんは、どうかなぁ。

一応ちゃんと言ってると思うよ。

でもひらがなの文字を読んでるとき「ちゃ」は「ち」「や」って言ってるかも

2021/12/8 理解力には3つある(ことばをお話しする前の力)

今回は、ことばを話す力の土台の3つの理解力のお話です。

特に3つ目の力には親が気をつけられるポイントがたくさんありました!

対象:なかなかことばの理解がすすまない、おしゃべりもすすまない子

前提:

ことばには、「理解すること」と「話すこと」の2つの側面がある。

「理解すること」からはじまる。

大人でも、知らないことばを初めて聞いたときに別の人に説明したり早速使ってみたりすることは難しい。理解しているけど話せないことはある。

3つ理解力について:

- ことばの理解

- 周りの状況の理解

- 相手の意図の理解

- 1. ことばの理解

- ことばはそれを表す物と1つずつ結びついていることの理解。

- 例えば「いぬ」

こどもが犬をみているときに「いぬだねー」と言い続けると、「なるほど、あれがいぬってものか」と理解していく。

あの四つ足の動物を「いぬ」と呼ぶのはぐうぜんたまたま決まったものであり、あくまで記号。日本語ならいぬ、英語ならdog という記号。

“偶然そうなった”結びつきを、理解することは難しい。

法則を理解するごく初期には特に難しいこと。 - 2. 周りの状況の理解

- 例:

炊飯器の炊けた音がしたら、ごはんなんだと理解する

お風呂が沸いた音がしたら、お風呂に入る

ママが鞄にいろいろな物を入れだしたらお出かけと理解する

そのような周りの状況を読み解く力のこと。

周りの状況を読み解く力を育てていくためには、ルーティン・習慣化することが役立つ。

- 3. 相手の意図の理解

- 相手の表情・声色(こわいろ)を読み取る力、察する力のこと。

手がかりは多い方が良い。

平坦な声で「あぶなーい」と言うよりも、大きく鋭い声、見開いた目で「あぶない!!」と言ったほうが、あぶないことが理解できる。

指差し、アイコンタクト、目線の先を追う力

指差しが先にできるようになり、指差しを見たときにその意図を理解できるようになってから、おしゃべりする力がついてくる。

指差しでも遠くを指す場合と近くを指す場合とで難しさが異なってくる。

遠くを指す場合は、見えないビームが出ていてそれをたどる力が必要になる。

遠くのカラスを指した場合、「あ、カラスを指差したんだな」と相手の意図を理解することが心の中でおこっている。

相手の指差しを理解するとともに、自分が指した方を相手が見てくれることを理解するようになる。

便利だ、と理解すると指差しをたくさんすようになってくる。

新しいことばを教えて欲しいときに指差しするお子さんは多く見られる。

「これは?これは?」と指差しをすることでことばの力をたくわえていく。

相手の意図の力が弱い子の場合:

子どもが話し手をのほうを向き、注目してから話しかけ始めることを意識する。

×:明後日の方向をみているときに「あーカラス」と言う

○:声をかける、注目させる、指をさす、その後で初めて「あーカラスだね」

必要なときに相手に注目する習慣をつけることが大切。

例:目が合ってから(ちらっとでもOK)物をわたす、ことばかけをはじめる

視線の動きを注目すること。

小さい子どもは目と耳を別々に働かせることはできない。

おもちゃで遊びながら、ママの言うことを聞くはできない。

指差しの先を理解するのってむずかしいんだね。

はーちゃんも遠くを指差して説明するとなんのことかわからないみたい。

近くならわかってるみたいだよ。

最近は「これなーにー?」も多いよね。

2021/12/11 言葉の理解力を伸ばそう!誰を?誰が?質問に答えるのは難しい?

今回は、子どもの理解度にあった質問方法のお話です。

あるお子さんとお母さん。

「絵の先生が、ぼくのことを怒った」ということをおうちでおはなししていたときのこと。こんなやりとりがあった。

子「きょう、せんせい おこった」

親「だれがおこったの?」

子「たかしせんせい おこった」

親「だれをおこったの?」

子「だから たかしせんせい おこった」

親「ちがうよ だれをおこったの?」

子「もうっ!!」

上の例の子は、ちょうどその頃「だれ」「なに」「どこ」の練習をしていた。

なな先生の上のやりとりについての見立て:

⇒ 疑問詞はかなり理解している

「だれが」と「だれを」の違い、助詞の違いを手がかりに、質問が変ったことに子どもが気づかなかった。

助詞を手がかりに質問を理解するのは、「だれ」をようやく理解し始めた子にはまだ難しい。

なな先生からのアドバイス:

「だれを」ではなく、「なんで?」ときいてみるのはどうでしょう。

子「たかしせんせい おこった」

親「なんで おこったの?」

子「ぼくが おいすに のぼったから」

これなら理由がわかりますね。

理解が難しい理由:

怒る人、怒られる人という関係性。受け身の「られる」の理解は難しいため。

「られる」は使い方によって意味がかわり、受け身以外にも可能の表現で「られる」を使う

可能の表現の例:この箱にこのおもちゃは入れられる

獲得の順番は、可能の「られる」⇒受け身の「られる」の順番になる。

「られる」の獲得を長い目で見た場合、まず可能の「られる」をよく使って先に獲得を目指すと良い。

言語聴覚士さんは、滑舌の練習だけでなく、文法を正しくつかうための支援もやってくれるのね。

なんか国語の授業みたいだね

「だれを」がわからなかったら、「なんで」だね

2021/12/14 数は唱えられるだけでいいの?数える力の発達

今回は、数を数える力についてのお話です。

1から10まで唱えられることと、数の概念を理解しているかどうかは別の力なのだそうですよ。

お風呂のなかで1から10まで数えたらあがろうね、言って1から10まで数を数えられる(唱えられる)子でも、「5個取って」や「ここにはおもちゃが全部で何個ある?」ができないことがある。

数を唱えることは数唱

「5個取って」が理解できる力は、数概念

数概念の発達の順番

- ものを1列に並べられる(机の上に積み木を並べたり、ミニカーを並べたり)

- 1対1対応ができる(並べたお人形1体に1つずつご飯をあげる)

- 「1つちょうだい」「もう1回やりたい」のリクエストができるようになる

- 「2こちょうだい」「3こちょうだい」ができるようになる(2,3の概念がわかる)

- 1から10まで唱えられるようになる

- 指をさしながら数えられる

- 15くらいまで数えられるようになる

まずは、No.4の段階「2,3の概念がわかる」を目指す。

⇒1から3までの目しかないさいころを作って遊びに使ったりする。

No.6の「指をさしながら数えられる」をクリアする前は、たまに口と指がずれたり、重複して数えてしまったりする。

指さしして数える練習のときに、No.1の並べる力やNO.2の1対1対応の力が発揮される。

No.7の「15くらいまで数えられるようになる」をクリアしたら、さいころの目を6までにする。

5と6に間には「片手で数えられない」という壁があり難しい。

数を学ぶときのつまずきポイント

獲得の際は少し注意してあげるとよい。

- 1)日本語では同じ数の表現が複数あって難しい

- 例:4(よん)と(し)、7(しち)と(なな)

- 2)日本語では、似た音の表現があって難しい

- 例:7(しち)と1(いち)、7(しち)と8(はち)

- 3)覚えるべき数詞が多い

- 例:1個2個、1匹2匹、2本2本、2膳3膳など….

- 4)数詞の読み方の規則が難しい

- 例:ぴき、ひき、びき

音韻能力が低い子や聴力が弱い子には特に難しい。

10まで数えられるから大丈夫と思っていたのに、「数概念」が育っていないって支援員さんに言われたときは本当にびっくりしたわ。

Eテレのピタゴラスイッチには、ぴきひきびきの歌があるよ。

たのしく覚えられるからおすすめだよ。

まとめ: 2021年12月前半の放送5本をご紹介しました

2021年12月前半の放送は5本でした。

発音練習の前にできること、日本語の特殊な音、ことばを話し始めるまえの3つの理解力、ことばの理解度に応じた質問方法、数える力についての情報がありました。

どれも10~20分聞ける内容です。

Voicyはチャプター割がしてあったり、聞き取れるくらいの早回し(1.2倍~)で再生する機能もありますので、ぜひ先生の優しい生声を聞いてみてくださいね!

コメント